SR400 メーターパネルの製作と取り付け

今回紹介するのは社外メーターの取り付けとメーターパネルの製作になります。

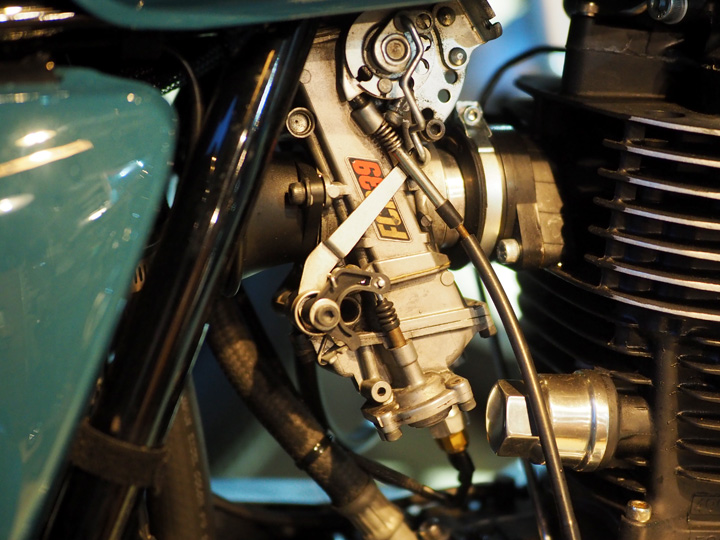

タコメーターはスタック、スピードメーターはモトガジェットです。

厚みのあるスピードメーターはメインキーの干渉を避けるため2階建てにし取り付けました。

他車種のトップブリッジ、ハンドルロック可能なイモビライザー付きのメインキーの位置、車検に必要なインジケーターランプ類の製作など、シンプルな外観に仕上げようとするほどに時間がかかります。

メーター表示もとてもシンプルで見やすいです。

純正左スイッチのパッシングボタンをスピードメータの切り替えに使用しました。

メーターパネルにプッシュボタンを取り付けしなくてもいいというメリットと走行中であってもハンドルから手を離すことなく切り替えができます。

私も自分のバイクによく使用する細工ですが高速走行中に何キロ走ったかすぐに確認できますのでとても便利です。

しかもモトガジェットは自動で速度表示パネルに戻ります。

インジケーターランプは高輝度で少し眩しいですが昼間でもはっきりと確認できます。

ウインカーの消し忘れも恐らくないと思います。

そういえば左下の方にある小さな穴はETCランプになります。

これもパネルの下に仕込みました。

インスタグラムはこちらから。

フォローお待ちしております。